-

客服电话

客服电话

客服电话

021-64051516

电子邮件

service@shadt.com -

APP下载

APP下载

红色联盟官方APP

扫描下载获取本地最新新闻

-

官方微信

官方微信

扫描二维码

关注红色联盟微信公众号

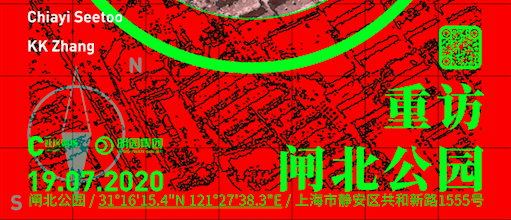

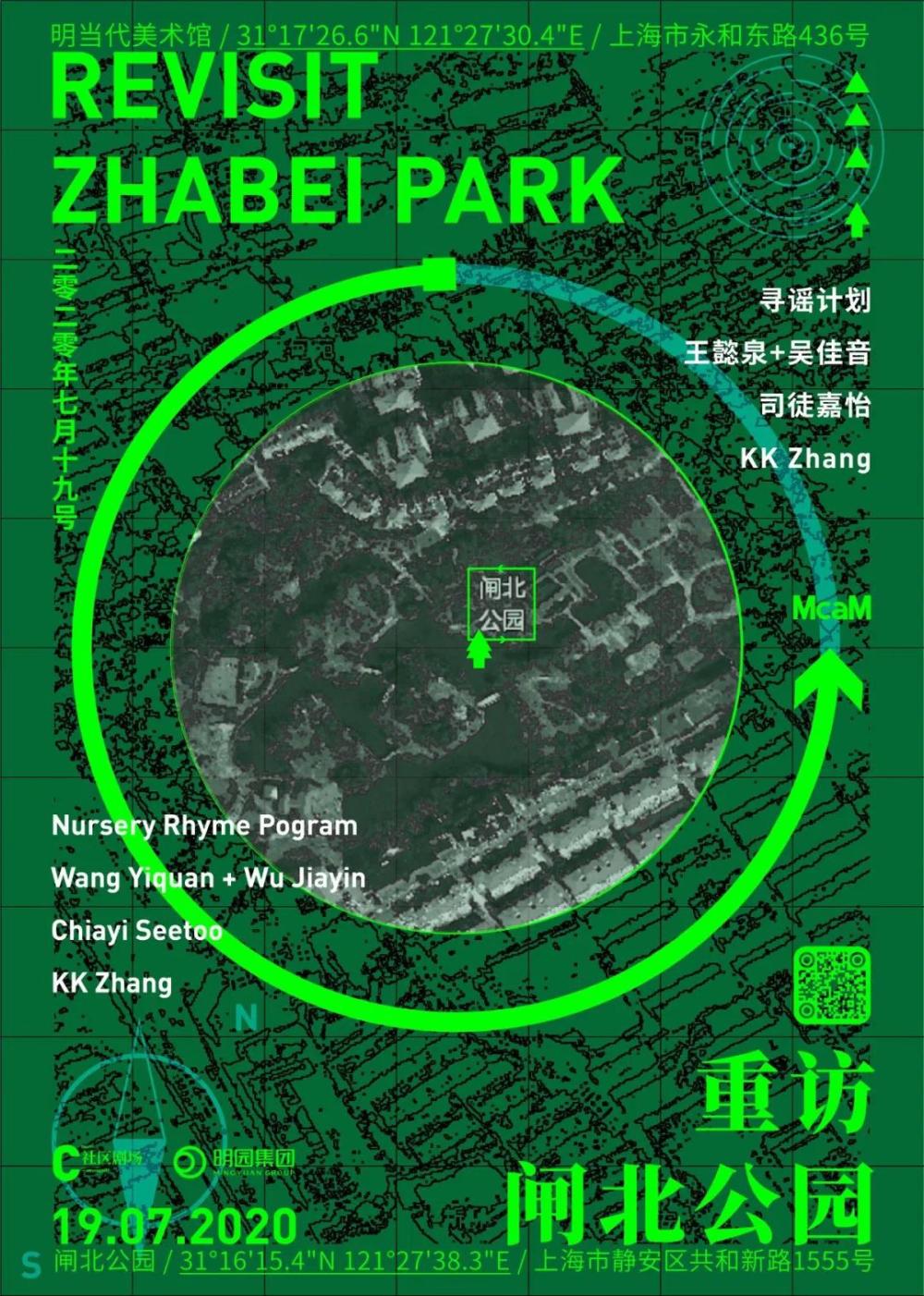

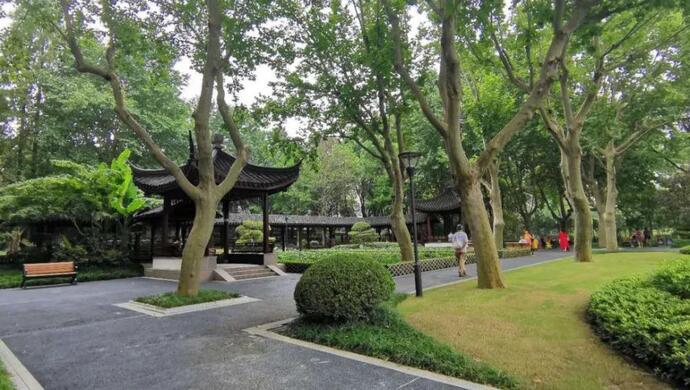

重访闸北公园,生活在APP网络空间的青年人如何重塑对公园的记忆?

|

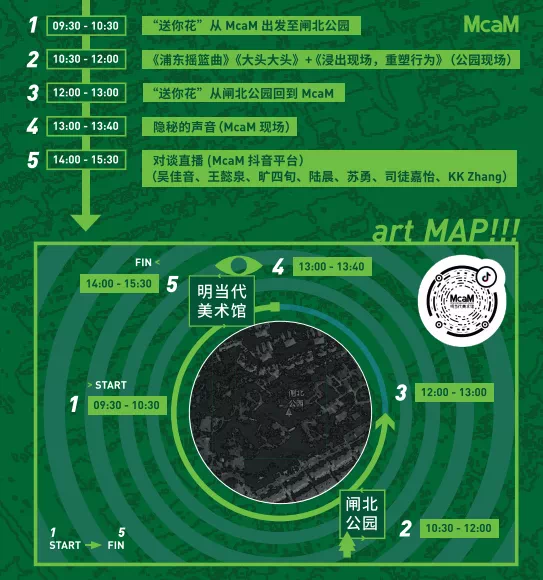

摘要:寻找变化中的城市公共空间  伴随中国高速的城市化进程,公园早已渗入当代城市的肌理与记忆之中。比照城市发展的临时、慌忙与燥热,公园的平缓、舒淡、悠闲处在现代城市规划之间看起来就像超脱现实的乌托邦。舞蹈、歌唱、演奏、太极、跑步、遛鸟……各种门类的表演、娱乐在此上演。公园的参与者在空间之中高度放松、自治,只是这种舒展的自由与迷人越来越只属于闲暇的老年群体,而繁忙的中青年则被网罗在各类社交媒体、外卖APP之间。他们的公共关系与生活越来越多地通过屏幕及其背后的网络社会链接一切。物理空间的真实感、颗粒感正在褪去,附近变得陌生。曾经极具变革性的城市空间公园,是否还能适应新的社会空间需求?公园中的公共生活及架构在其上的艺术、表演、娱乐,又在发生着怎样的变化?又如何能与此刻融合? 日前,上海明当代美术馆的品牌项目社区剧场推出重访闸北公园活动。活动邀请多元领域的艺术家以不同方式探索、介入公园,并与公园里的人们发生连结、互动并共同表演,以此重探城市历史和社区记忆,激发艺术与社区生活互动。 闸北公园是上海最早期的公园,宋教仁的墓地所在地,也是上海迁移史和都市传说的见证者。闸北公园自身的记忆、移情非常值得玩味。明当代美术馆选择闸北公园作为此次活动基地,并发出提问:我们的历史与偏见从何而来?我们的城市空间经验和记忆来自哪里?人们如何重塑自我对于过去的认知?重访闸北公园以耐心的重访与链接,试图在微小又宏大的闸北公园之中找到这些问题的答案。 19世纪末,埃比尼泽·霍华德在著作《明日:一条通往真正改革的和平道路》中提出田园城市概念,直接触发了英国田园城市运动。随后,田园城市运动席卷全球。这场旨在将自然和现代都市融合的田园城市运动,从侧面推动了近现代公共园林或公园的发展与普及。 在近代中国,公园修造兴起于20世纪。第一座公园建立于1905年的无锡,其后对应孙中山的天下为公被昵称成为公花园。近代中国的公园修造同样受惠于霍华德的理论,但更直接的理论支持则来自中国城市规划学者莫朝豪、建筑学家童寯等人。其中,莫朝豪在其1935年出版的《园林计划》尤为重要,他直接提出了对应近代中国城市规划发展的都市田园化与乡村城市化概念。 近代中国公园修造史上重要的城市上海,自开埠以来留下了诸多具有历史价值的公园,比如黄埔公园、鲁迅公园等。居于城市北部闸北板块的闸北公园,亦是其中之一。 1913年3月,准备赴北京组阁的宋教仁在上海沪宁车站(今北站)遇刺,后抢救无效身亡。同年4月13日,国民党在上海举行追悼大会,2万多人出席,追查凶手的呼吁呈鼎沸之势。民主革命家谭人凤随后致电政府,要求为宋教仁铸像立园。1914年6月,宋教仁下葬于遇刺地附近的宝山县象仪巷乡间,宋公园正式落成。 历史并不会完全消逝,更多的,只是渗入了根深的城市肌理与记忆之中。因其独特的经历,闸北公园在上海的都市传说之中总是被冠以某种悬疑。在搜索引擎上,一个公共空间常会遇到的偶然事件在闸北公园身上都常被描述为灵异。这或许只是一种历史记忆对城市空间的移情。 四组嘉宾分别从自身的实践与表演出发,从对闸北公园的认识、儿时的公园记忆、城市经验、项目的发生来讲述重访闸北公园的感受。其中,cheer up flowers 送你花是一项设计师行动,意在缓解疫情过后的紧张情绪。出发点很简单,希望通过免费的送花活动,建设人与人之间的信任,找回对生活的正面情绪。希望通过一个普通的行动介入到细微的日常生活中,从一个微笑开始改善。 2020年,寻谣计划开启上海站。项目发起人小河与成员走访上海各个公园、社区采集老上海记忆里的童谣,他们亦曾访过闸北公园。此次,寻谣计划上海站的常驻嘉宾、原顶楼的马戏团乐队主唱陆晨与吉他手苏勇以及钢片琴手旷四旬再度回到闸北公园,与观众共唱他们寻到的童谣《浦东摇篮曲》《大头大头》。浸出现场,重塑行为则是司徒嘉怡为重访闸北公园而设的一个表演工作坊,为期4天。司徒嘉怡与背景多元的工作坊参与者一起走访闸北公园。 无论是送你花在街头遇到的种种问题,寻谣计划在上海寻找各种消逝的童谣带来的城市历史追问,浸出现场,重塑行为群体创作与闸北公园、大爷大妈的互动交流,还是隐秘的声音之中过去的记忆、公园隐秘角落声音的再创作,都让参与者感受到个体经验与城市之间的再次互动,以及物理世界中人的延伸。 |