-

客服电话

客服电话

客服电话

021-64051516

电子邮件

service@shadt.com -

APP下载

APP下载

红色联盟官方APP

扫描下载获取本地最新新闻

-

官方微信

官方微信

扫描二维码

关注红色联盟微信公众号

上海全城生活垃圾分类一周年,持之以恒,我们还可以更时尚

|

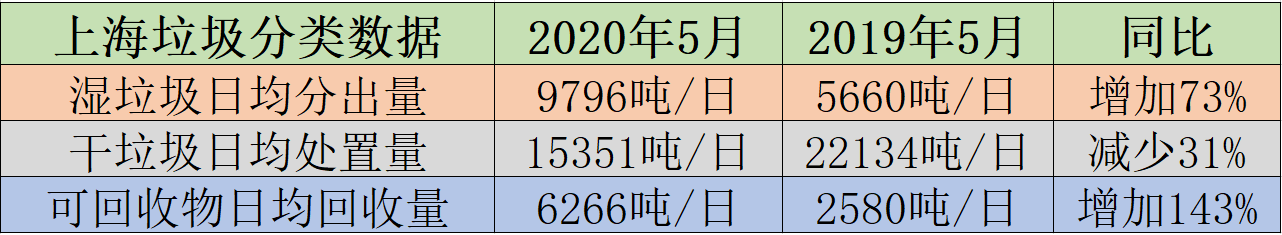

摘要:垃圾分类一周年丨垃圾分类涉及生活理念的转变习惯的养成,并不断对基层治理能力提出挑战,不可能一蹴而就  过去的365天里,垃圾分类这项新时尚风靡全城。 在他律、自律的推动下,上海居民自觉正确参与垃圾分类投放率已超过95%,生活垃圾实现了三增一减的目标。 今年6月上半月,上海可回收物回收量6813.69吨/日,同比增长71.09%;有害垃圾分出量3.3吨/日,同比增长11.2倍;湿垃圾分出量9632.13吨/日,同比增长38.52%;干垃圾变轻了,处置量15518.24吨/日,同比下降19.75%。 制图:陈玺撼 数据来源:上海市绿化市容局 践行新时尚的同时,居民也被新时尚改变:身边环境更美好了,生活更健康了,获得感更丰富了。 然而,垃圾分类涉及生活理念的转变、生活习惯的养成,并不断对城市基层治理能力提出挑战,不可能一蹴而就。 让新时尚彻底融入这座国际化大都市,还没到能松口气的时候,仍须攻坚克难、持之以恒。 巩固成效:志愿者加减法 戴上手套,弄破袋子,当着居民的面,把剩饭剩菜和餐巾纸分开……这样的言传身教,年近古稀的志愿者杨庙贞本以为要坚持好几周,然而去年7月1日才开始推行垃圾分类的世华佳苑小区却让她倍感欣慰。不到一周,来扔垃圾的居民基本都能自觉分类了。 去年,上海构建了市、区、街镇三级共3万人的垃圾分类志愿者体系,38万人次参与了垃圾分类志愿服务,在他们的指导和监督下,垃圾分类取得显著进步。 然而,部分小区因为志愿者平均年龄较高、环境条件艰苦、志愿服务时间与作息冲突等原因,开始缩水。一些居民刚热起来,突然发现带头人消失了、乱扔情况死灰复燃,就没了干劲。 坚持做加减法,上海垃圾分类志愿者的队伍就不怕缩水。 汇园居委党支部书记郑刚表示,小区可以通过区域化党建平台,向周边共建单位借人,这是加法。 在徐家汇花园小区,如果只靠老一批志愿者,每三四天就要轮到一次值班,强度大,而且与许多人作息冲突。有了上海市建科院、中国银行、上海银行等单位的外援后,不仅拉低了小区志愿者的平均年龄,降低了志愿服务的强度,也带来了欢声笑语与活力。 智能化、信息化手段的介入,对垃圾箱房进行科技赋能,可以减轻对志愿者的依赖,则是做减法。 徐家汇花园小区的垃圾箱房上,两扇湿垃圾投放窗口藏有隐蔽摄像头,窗口关闭时对着前方的空地,开启时对着湿垃圾桶。一旦有错过投放时间的居民将未分类的垃圾丢在垃圾箱房前,又或者在规定投放时间内没做好分类,管理人员可以通过视频追溯到个人。 不少小区通过绑定垃圾卡和门卡,又或者发放绿色账户二维码等形式,对所有居民投放垃圾的行为进行智能化管理 加减法双管齐下后,小区的志愿者压力骤降,垃圾分类投放准确率从5%提高到了98%以上。 方便投放:坚持因地制宜 定时定点分类投放垃圾,是为了将有限的志愿者有效配置到指定点位上,在限定的投放时间内对扔垃圾者给予更高效的指导和监督。 经过一年实践,许多居民慢慢接受、认同定时定点,因为垃圾不落地带来了最直观的好处人居环境更上一层楼。不过,依然有不少小区在推行定时定点上一刀切,不够人性化。 比如,定时定点实施导则建议,每300户至500户居民设置一个定时定点投放点。有些小区不顾实际情况,直接将总户数除以500,便是投放点的数量。 又比如,主管部门建议定时定点投放点开放时长每日宜设置为3小时至4小时,并选取居民投放垃圾的高峰时间段(一般为上午及傍晚两个时间段),有小区就照葫芦画瓢,未征求居民意见,擅自划定了上午及傍晚各两小时的投放时间。 未来,上海推行定时定点,应当继续坚持循序渐进、因地制宜。 让大家心悦诚服地接受,城上城居委会书记季云觉得要换位思考,让不方便的事情尽量方便。 1分15秒,这是精文城市家园小区23号楼到5号投放点位的步行时间,也是这个小区撤桶并点后扔垃圾最远的一段路。对于这段路,季云掐着秒表慢悠悠地走了十几次,底气十足。遇到抱怨不方便的居民,她一句我一直走,最长1分多钟,总能迎刃而解。 扔垃圾之路是否符合多数居民的生活动线也很关键。精文城市家园撤桶并点前,23幢居民楼底连接车库的进出口各设有一组干湿垃圾桶;撤桶并点后,只设了5个投放点位,但抱怨的居民只有极少数。因为这些点位都卡在了进出小区的必经之路上,无论是下楼买菜、接送小孩,还是到车库取车出门,都会经过。 紧邻小区出口的集中投放点,行人和车辆必经之地 田林十二村和普善新苑,分别通过设置误时投放点或错时不激励等措施,解决了定时众口难调的问题。 为老人服务的钟点工和上夜班的居民没法赶上固定投放时间,田林十二村物业允许他们在分好类的前提下,将垃圾袋摆放在垃圾箱房一侧的误时投放点,由保洁员在可投放时段补投。 普善新苑则采取定点不定时,固定投放时间外,只要做好分类也可以投放,但拿不到绿色账户积分激励。居委会和物业还增派志愿者或保洁员,时不时地巡检,确保大家都守信。 一些小区虽然定点不定时,但在固定投放时间以外,要抬起垃圾箱盖子还是有点吃力的,想省力先得守时 末端处置:全力追赶源头 因为分类细致、纯度高、质量有保障,分出的垃圾得到了更高效的资源化利用,截至今年5月,上海生活垃圾资源回收利用率达到35%。以浦东黎明湿垃圾厂为例,湿垃圾产沼量从50立方米/吨提升到80立方米/吨,产沼发电量达到140千瓦时/吨以上。 比如泡沫塑料,在浦锦街道的两网融合中转站,经过冷压处理,密度是原来的40倍,长途运输性价比提高了几十倍。在下游的处置企业内,它们进一步蜕变,加工成聚苯乙烯等颗粒。这些颗粒经过加工和组装,能变成各种精美的装饰品。 又比如,承载杨浦区可回收物回收服务的爱回收公司,与天堂伞合作,每5个塑料瓶做的环保面料,可用来生产1把再生伞。塑料还可以变成环保购物袋,与文创品牌合作,成为一袋难求的紧俏商品。 但和国外发达城市相比,35%的资源回收利用率仍有很大进步空间,除了源头分类水平要进一步提高,末端处置能力也要配合跟上。 面对成绩,上海市绿化市容局局长邓建平坦言,上海垃圾分类工作依然存在不足,比如目前湿垃圾处置能力还存在缺口。 今年,上海计划新增湿垃圾集中处置能力1450吨/日,湿垃圾就地处理能力500吨/日,湿垃圾处理总能力将达到7000吨/日,但对比今年5月和6月不低于9600吨/日的湿垃圾分出量,现阶段还做不到湿垃圾的完全资源化处置。 黎明生态有机物质处理厂二期的集装箱式发电机组,该项目预计今年7月底可投料运行 另一方面,受限于场地、运输成本、环保要求等因素,上海可回收物资源化利用的出路仍不稳定,尤其是玻璃、旧衣物等低价值可回收物。 去年,位于宝山区江杨北路的装修垃圾资源化处置项目投入试运营,其设计处置能力30万吨/年,经过处置的装修垃圾,85%以上可变废为宝。然而,受限于用地,项目占地包括原料、产品存储区在内仅26亩,运营方只得将复杂的处置工艺叠起来,高度集中在全封闭厂房中。 在北京、上海这样的大城市,类似项目要落地相当难。北京建工资源循环利用投资有限公司总经理助理樊建斌表示,除了项目落地难,还有产品应用标准匮乏的难题,导致建筑装修垃圾资源化利用产品难以打开销路。如果参考国外经验,明确工程中资源化利用产品的使用比例,并纳入监理范围,项目就可能迎来春天。 尽管难度不小,但生活垃圾末端处置能力正在全力追赶表现出色的源头,根据上海发布的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》,到2020年底,上海生活垃圾无害化处理能力要达到3.28万吨/日以上。 今年,上海想好了湿垃圾和可回收物的出路:将结合土壤污染治理和化肥减量工作,研究制定湿垃圾利用产品推广政策;督促各区制定实施低价值可回收物回收补贴政策,提高回收利用率。 |