-

客服电话

客服电话

客服电话

021-64051516

电子邮件

service@shadt.com -

APP下载

APP下载

红色联盟官方APP

扫描下载获取本地最新新闻

-

官方微信

官方微信

扫描二维码

关注红色联盟微信公众号

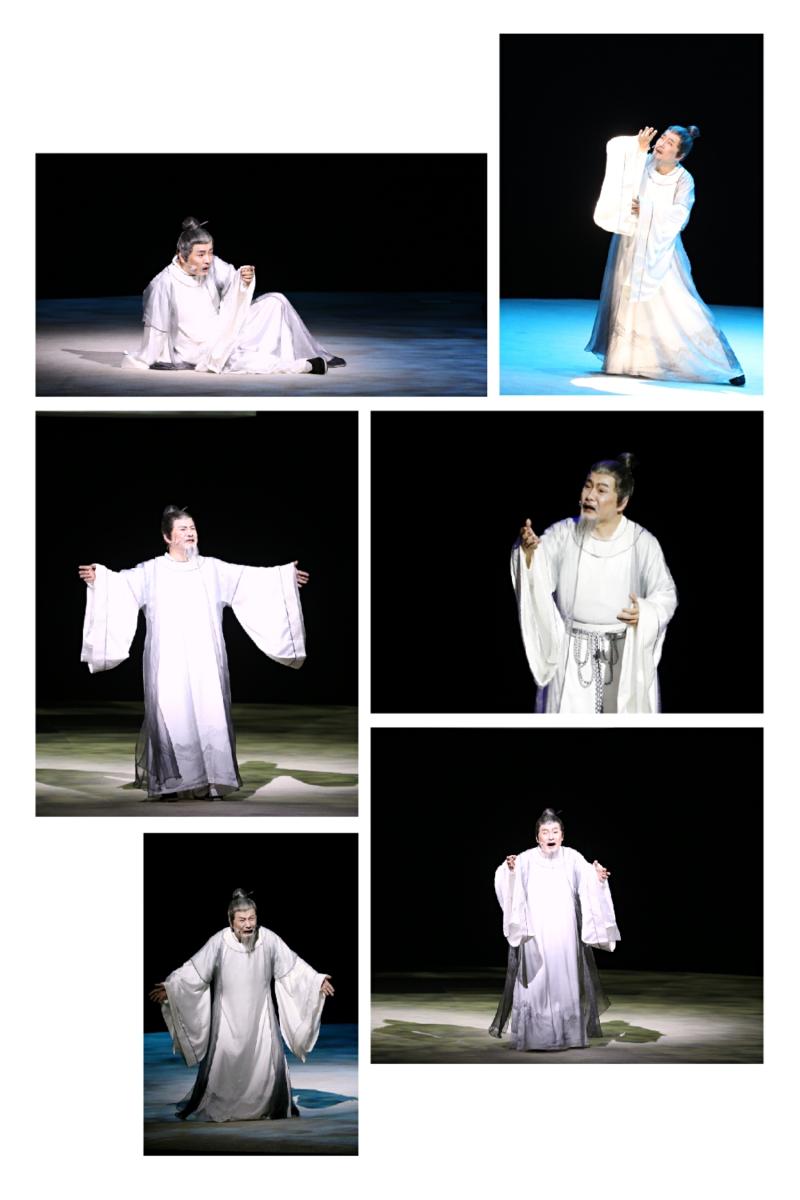

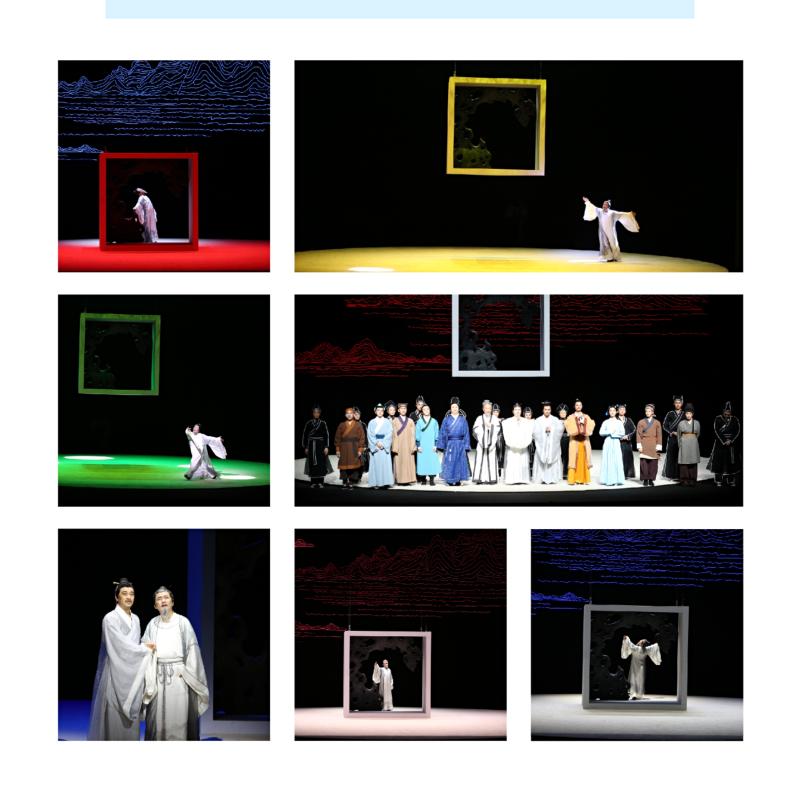

董其昌是谁?一幅没有画完的画

|

摘要:如果有来生,不做董其昌。如果有来生,还做董其昌。  晚年突然不惜重金购买自己早前的画作?以此为楔子的原创大型历史话剧《董其昌》,最近在他的家乡首轮献演。董其昌这个古今皆受争议的人物首次登上了中国戏剧舞台,也是上戏实验剧场因疫情封闭约5个月后的首批演出剧目。 一代画坛宗师董其昌,是从今上海市松江区走出来的华亭画派杰出代表,创作出《岩居图》《秋兴八景图》《昼锦堂图》等经典作品,兼有颜骨赵姿之美,提出并倡导南北宗论,影响之后300余年文人画创作。然而,翻阅明代以来的诸多史料记载,无论是艺术主张还是画品私德,古今之人对官至南京礼部尚书的董其昌各有说辞、褒贬不一。 关于他在中国画圈子里的两面性,如何用戏剧的形式加以演绎,让中外观众识其人、知其事? 剧中,在董其昌的画室,四周张悬着画作,摆放着各种玲珑的奇石。董其昌正作画,其友陈继儒在旁 陈继儒: 我是说,董公这张画画得好!山遥水近,寥寥几笔以代远树,巨石碎笔勾勒,构图简洁,浓淡相宜,更显空间无限。这里头有王维、董源、倪瓒等人的画法,恕我说句不客气的话,学习了这么多先贤,董公就是闭着眼睛画,想画一笔坏的也难。 董其昌: 又有前人笔法? 陈继儒: 这不是董公志之所向吗? 董其昌: 不行,我要毁了这幅画。 陈继儒: 为何? 董其昌: 我厌倦了画里有王维、董源、倪瓒。 陈继儒: 可这里头也有您啊! 董其昌: 还不够,我想里头只有董其昌。 陈继儒: 这……董公,不要钻牛角尖,多少人想像您一样,把前代名家的笔意化在笔下…… 董其昌: 是啊,我这样化了几十年了,我只能这样画了! …… 山水江南入画,走笔走心走起。解放日报·上观新闻记者了解到,该剧自今年1月20日在上海戏剧学院建组后,即投入紧张排练阶段,在疫情防控之中,终于从线上排演走到线下首演。功夫不负有心人,《董其昌》正在海上戏剧界成为一部热剧,《戏剧文学》拟发一组文章热议。 其中,包括中国舞台美术学会副会长、上戏舞美系主任伊天夫的《论话剧舞台空间的创造在极简与意象间构建当代剧场艺术精神》、上海戏剧学院博士生吴韩娴的《:有情的历史,有情的叙说》、上海师范大学博士生王晶晶的《一代宗师的双面人生评话剧》等,还有一篇该剧编剧上海戏曲学会会长、上戏学术委员会主任陆军教授与上戏戏文系肖留教授合作的创作谈 谁是董其昌及历史的可能 话剧《董其昌》创作谈 陆 军 肖 留(执笔) 谁是董其昌及历史的可能?要回答这个问题,我们需要知道: 一、正史上的董其昌。毋庸置疑,董其昌实有其人,是一位杰出的书画家,其字其画对后世有着深远影响。根据记载,初入政坛的董其昌试图有所作为,也因爱憎分明、不合流俗而遭人陷害、攻击。我们也看到,他三进三退,在各个党派之间游刃有余,在明代万历后几大宫廷事件中毫发无伤;他与汤显祖、李贽等交好,尤其是后者,可谓明朝中后期出名的异端,被下诏狱而死。 二、野史中的董其昌。其中最为著名的当属民抄董宦事件,以及记载此事的《黑白传》。在这些传说中,董其昌俨然是好色无行的土豪劣绅。不过,在当时就有人为董氏喊冤,而清史中又极大修正此事,认为属于同乡文人撺掇,董氏实属背锅。然而,无论是哪方,都承认了民抄董宦一事的存在,此后七十余岁的董氏在船上住了许久,直到重起楼宅。 三、诗文中的董其昌。董氏不是文人而是画家,但从宽泛的角度来看,古代诗画一体,会画者必会写诗,而能诗能文者画格才高,所谓文人画是也。没有高深的文化素养和审美趣味,很难想象能画出不同流俗的画来。因此,言为心声,如果说在题画诗中碍于画图本身,内容以隐逸、风格以闲适为主的话,在他的另一些作品中,我们看到忧国愿年丰,岁事屡艰虞。我欲登天门,为众吁以呼的句子,在他赠别诗中,也可以看到类似于杜甫穷年忧黎民,叹息肠中热的焦虑。 综上,我们有理由认为,董氏最初是希望在政治上有所作为,他也具备了在政治上有所作为的眼光和魄力,但遗憾的是,他最终把眼光和魄力用来韬光养晦,极好地借画作来遁世,从此,我们获得了一位优秀的艺术家,而大明这艘巨轮再次失去重新回到正轨的可能。 董其昌所处的年代危机四伏。不光是朝廷内的腥风血雨和后金的边患,更大的山雨已经在路上明末的农民起义。董其昌大部分人生在万历十七年和崇祯九年之间度过,这段时间中,大明洪灾旱灾一件接着一件,几乎贯穿了整个崇祯王朝,直接加速了它的灭亡。不光两陕,向来富庶的江浙地区也因水旱不均而闹了灾荒。在政治清平年代,董其昌执着于艺术不问世事或许无可厚非,但在民不聊生、内忧外患之时,醉心于艺术而不顾现实,多少让人为这位艺术家感到遗憾。 不过,从他表达对民生关注的诗文可以看到,董氏对于当时水灾、旱灾并非毫无察觉,对于既将倾覆的大明巨轮并非毫无感知。这引起我们深深的思考:董氏退守书画,是有意为之还是无奈之举?他的画中那冲淡平和的境界,是他艺术观点的表达,还是他心境的体现?在时代的大变局面前,他是否有所预感,而不能满足于冲淡的画境,渴求另一种更为激动人心的风格……这一切,都是文学想象的开端。 所以,在我们的剧本里,董其昌的心路历程之外,更重要的是价值观的碰撞。民不聊生、国难当头,本应以天下为己任的知识阶层做出了不同选择。陈继儒选择明哲保身、以写文作画来承载万世功名;方之祥依旧醉生梦死、中饱私囊;庄鹤同毅然投身于现实的洪流……他们的所作所为,对董其昌又是一种烘托和对比。在何去何从、孰是孰非上,董其昌远远没有他们坚定,他犹豫、徘徊,矛盾重重,显然他放心不下自己的艺术,显然陈继儒所提议的固守前路也不符合他的艺术旨归,显然方之祥、庄鹤同以及府外的饥民打扰了他作画的心境,显然,这是一个有良知、未能忘怀世事的艺术家的艰难抉择……通过不同价值观的展示,我们希望观众和读者看到一个跟画中的闲云野鹤不一样的董其昌,看到他的苦闷和忧思,看到艰难时世中知识阶层的局限性和时代的悲剧。 董氏极喜苏轼的诗文,东坡从容潇洒的人生态度也是他所向往的,然而,苏轼的一生是不平静的。与苏轼的三起三落相比,董氏的三进三退更像是山雨欲来之时逃诸山野的惊弓之鸟,其忧惧或许过之,因为目睹同类的惨状,因为风雨还在未来等着他,因为不知是否能全身而退。然而,董氏的进与退皆是为了远朝中之祸,远离政敌和喜怒无常的皇上,可他没有想到,还有民抄董宦。 如果民抄董宦中的民众确实有数万之巨的话,那么这些民不大可能是安居乐业、一时为利所诱的平民,也不大可能尽为不守法、伺机寻衅的刁民,而极有可能是在自然灾荒和土地兼并下流离失所、无计为生的流民他们的灾难处境并非董氏直接造成,但董氏以及像他那样的士大夫不问世事、袖手旁观,间接地造成前者的苦难,并最终被前者反噬。民抄董宦让董氏声望跌到谷底,说倾家荡产、身败名裂毫不为过董氏穷其一生希望超脱世事、徜徉于艺术的逍遥之境,仍旧被时代狠狠地摆了一道。他的悲剧性集中体现于此,而本剧的人民性集中体现于此。 从唯物史观出发,人民也只有人民,才是历史最强大也是最终的推动力量。我们设想在剧作中,把人民力量以群像方式加以展示。他们始终在纱幕之后影影绰绰,像曹禺先生《日出》中的建筑工人,像《北京人》中的沉默而令人畏惧的北京人,像《硕鼠》中发出逝将去汝,适彼乐土呐喊的劳动者。他们沉默时像山,而移动时像海,他们掀起的巨浪不容任何人忽视。因此,在第三幕中,董其昌为追求心目中的画境(以画来关注现实,毕竟隔了一层),可以不顾陈继儒的规劝,可以无视血缘的亲情,甚至庄鹤同也只令他短暂停顿,但只有纱幕后的群众,才是真正令他止步和震动的力量。我们全剧到此也就结束了。 如果有来生,不做董其昌。如果有来生,还做董其昌。这是董其昌两难心境的写照:如果有来生,他希望走出画境,成为一个在政治上有所作为的董其昌;如果有来生,他希望生逢风调雨顺的开明之世,自由地醉心于艺事,没有后患和担忧。 也许,在不同人眼中,有不同的董其昌;在不同的理解层次,有不同的董其昌。在陈继儒看来,董其昌是一个天才画家;在方之祥看来,董其昌是左右逢源的老狐狸;庄鹤同对董其昌的认知更加复杂,他尊敬老师,又为他的某些行为感到不解和心痛;而董其昌理想中的自己,或许是个纯粹的艺术的人。他只是个画家,只想简简单单地画,不需要被捧上天,也不害怕被贬入地。世人将从现有的画作中认识我,但他们不会知道,我这幅没有画完的画。 在艺术上永不满足、寻求自我突破,自我怀疑与反思,这是一名艺术家最可贵的精神品质,也许最接近于董其昌的精神实质,也许,我们只需关注他在艺术上的精益求精,也许他就是这样一个简单的而又掷地有声的董其昌。这未尝不是历史的另一种可能性和想象。 |