-

客服电话

客服电话

客服电话

021-64051516

电子邮件

service@shadt.com -

APP下载

APP下载

红色联盟官方APP

扫描下载获取本地最新新闻

-

官方微信

官方微信

扫描二维码

关注红色联盟微信公众号

水利万物,与泥共舞,靠挖泥如何拿下国家科技进步奖最高奖项|新科普

|

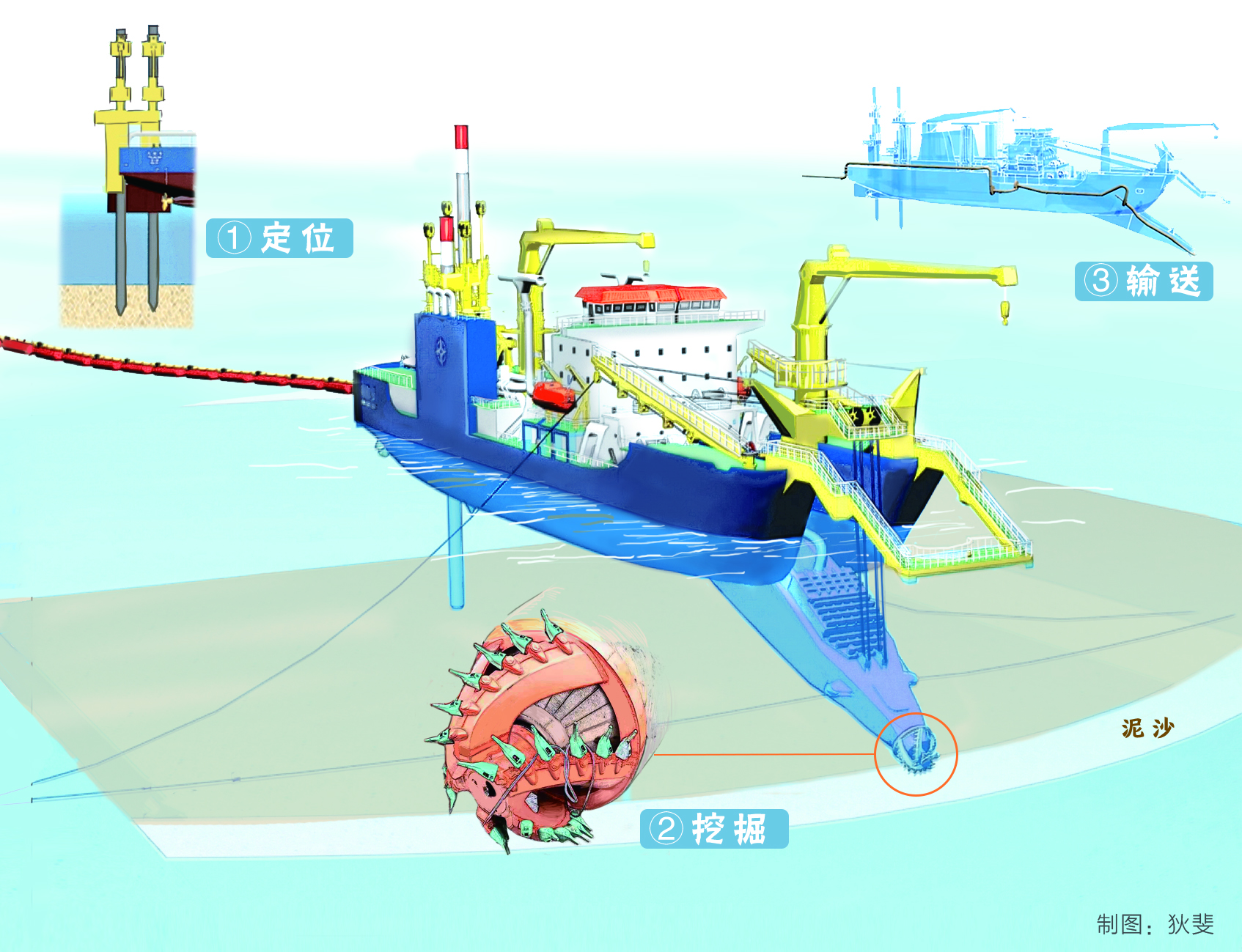

摘要:我家后面就是大堤,水大时堤内水位远远高过家里房子。 我从小记事起,就知道每年8月到10月是洪水期。我家后面就是大堤,水大时堤内水位远远高过家里房子。在上海交大船舶与海洋工程设计所所长何炎平【附视频】记忆中,每年村里壮年劳力都要兴修水利,趁枯水季节父辈们肩挑背扛,全靠人力一年年地把堤坝加高加固。现在想想,如果当年就有挖泥船之类的工程船舶,那效率和安全系数不知高多少。 在今年举行的2019年度国家科学技术奖励大会上,上海摘得国家科技进步特等奖,这就是以上海交通大学为第一完成单位的海上大型绞吸疏浚装备的设计研发与产业化项目。俗称挖泥船的海上大型绞吸疏浚装备,靠挖泥如何拿下这一国家科技进步奖的最高奖项呢? 可以想象一下,一条船一天的挖掘、输送量,可以把一个足球场堆高约18米。为了量化这个水上大力士在疏浚航道、吹填造陆、码头建设中的海量吞吐能力,上海交大海科院杨启研究员打了一个比方。作为由五六十条大船组成的挖泥船世家新成员之一,拥有完全自主知识产权的新海旭号下水时就成了世界上最大的重型非自航绞吸装备。 【百年船史】 在河海工程建设领域,大型绞吸挖泥船一直扮演着举足轻重的定海神针角色。而一部现代中国疏浚史,就是国产装备逐步成长壮大的典型过程。 作为特种工程船,全球挖泥船设计和建造市场曾长期以来被欧洲船厂主导,世界上绝大多数的绞吸挖泥船主要集中在四大疏浚公司,荷兰、比利时等企业拥有庞大的挖泥船团队。在中国,如果以甲午战争之后海河工程局(现中交天津航道局前身)于1897年成立为起点,中国现代疏浚业已经驶过一双甲子的风雨征程。百余年来,作为疏浚业的核心利器,中国疏浚装备经历了从整船进口到国内自主设计建造的嬗变。 大国重器,筑梦深蓝。如今,从海岸向内陆辐射,中国年疏浚量已超16亿立方米,成为少数几个能够自主开展大规模吹填造陆和航道疏浚工程的国家之一。其中,上海交大就成功设计60多艘各种大型挖泥船,从洋山深水港工程、长江口深水航道整治工程,到环渤海经济带建设、粤港澳大湾区建设,这些船在祖国江河湖海的疏浚量占全国总量75%左右,承担洋山港、天津新港、长江口深水航道等我国沿海沿江70余项重大疏浚工程以及一些国外疏浚工程。 翻开21世纪以来的这部挖泥船家谱2004年建成国内首座大型绞吸挖泥船航绞2001;2006年建成国内首座配备浅水倒桩-钢桩台车定位技术的天狮;2009年建成国内首座采用变频技术的大型绞吸挖泥船宇大1号;2009年建成国内首座挖岩大型绞吸挖泥船天麒号;2010年建成亚洲最大自航绞吸挖泥船天鲸号;2013年建成首座用于三峡尾急流航段的大型绞吸挖泥船长狮9;2017年建成世界最大非自航绞吸挖泥船新海旭…… 【科技满船】 以2018年交付的新海旭大型绞吸挖泥船为例,它总长138.0米,总装机功率26100千瓦,标准疏浚能力每小时6500立方米。杨启介绍,如果每天按照16小时工作量来计算,由新海旭挖掘细粉沙,一天就可以疏浚10到12万立方米沙土,在一个足球场的面积上堆起约6层高的公房。 新海旭这样的大型水面工程装备如何吐故纳新现场作业?挖泥船上,控制人员在疏浚控制台前轻轻操纵疏浚手柄,带有缓冲系统的钢桩先对船舶进行定位,让船舶在横移锚系统的作用下,开始绕着钢桩作扇形摆动,并不时前移……与此同时,绞吸挖泥船挖掘出来的泥沙被吹到更远的地方……这些特种船舶,好似钢铁森林,从绞刀架、钢桩、液压油缸、绞车到钢丝绳、滑轮等等,多种疏浚作业设备与船舶本身协调融为一体。每一个细节带来的一系列变化,都做到全船各类设备的最优配置。 在拥有七八十年历史的一流学科积淀下,上海交大科研团队联合中交疏浚集团、中船工业708所、交通部长江航道局、江苏科技大学和中船重工711所等十多家疏浚行业主力单位,组成产学研用大团队,坚持自主创新、协同创新、开放创新,逐步形成从绞刀、台车、泥泵等核心设备到装备总装建造的整条产业链,推动我国疏浚能力跃居世界最前列。 经过多年探索实践,他们攻克了4项关键技术问题:台车定位技术定得稳;快速挖掘技术挖得快;疏浚输送技术排得远;优化集成技术效率高。其核心设备如挖掘系统、输送系统、定位系统和控制系统均实现国内设计、制造。与进口产品相比,这一家族的船型平均研制周期缩短三分之一左右,总造价不足国外同类型船的一半。 事实上,从国内首艘自主设计和建造的大型绞吸挖泥船航绞2001,到与中国天眼500米口径射电望远镜、复兴号中国标准动车组、神威太湖之光超级计算机等一起摘得中国好设计金奖的天鲸号绞吸式挖泥船,新世纪初到最近两年,上海交大牌挖泥船系列的相关项目,约已形成国家标准5项,获授权发明专利34项,软件著作权33项等。 【三代船人】 从大江大河到大洋大海,在上海交通大学闵行校区的110教研室,老中青三代人身上一以贯之海洋精神。每天晚上设计所所在的木兰船建学院大楼,都是灯火通明……作为2018船舶设计大师8人之一,何炎平说,所里的每个人,这十几年加班不计其数,寒暑假也几乎没有休息。从东北盘锦到西南防城港,祖国的岸线他都跑过。重要的是,我们与船厂深度合作,无障碍地设计与配套。 110教研室这个交大编号第一的教研室,所在的上海交大船舶与海洋工程系也是校内人称的一系。船院里,现年103岁的杨槱院士弟子谭家华教授,正是海上大型绞吸疏浚装备的总设计师。鉴于我国疏浚需求大而挖泥船长期依赖进口,谭家华领衔项目组设计的大型绞吸挖泥船,加起来的年挖泥能力超过10亿立方米,年产值超过百亿元人民币,在一带一路港口建设、基础设施建设、航道疏浚等工程中产生巨大社会和经济效益。 2010年,研制挖泥船首次挖掘岩石的工程是在广西防城港。当时谭家华老师已经65岁了,但他还是坚持带领我们出海上船,现场考察挖石工作状况,以及船舶设备运行状况。作为谭家华的学生,主持设计新海旭和新海腾的何炎平说,谭老师敢为人先,勇于开拓,他主持开发了国内广泛应用于水下地基处理的‘软体排铺设’装备和技术,成为海上大型绞吸疏浚装备自主研制的开拓者和倡导者。 中国梦、海洋梦,也不止属于杨槱、谭家华、何炎平等交大船海人。上海交大船舶设计团队与兄弟单位合作,刚刚用近20年时间走过了别的国家100多年的船舶科技发展之路,攻破了泥泵、绞刀头、定位钢桩、集成系统等一项又一项硬核技术,正带动整个相关制造产业向纵深推进。挖泥船不仅做大、更要做新,先后引入电轴、变频、双电机驱动和超长轴驱动等技术,形成综合电站高效姊妹船等。 |